ElPeriodico

Máxima alerta en Cataluña por la peste porcina africana (PPA) detectada en el área del parque natural de Collserola (Barcelona). El Govern ha solicitado este domingo la intervención de efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) especializados en control cinegético. Fuentes del Ministerio de Defensa han confirmado a EL PAÍS que los soldados se incorporarán este lunes a las tareas de captura de jabalíes actualmente en marcha dentro de los perímetros de seguridad establecidos alrededor del punto cero del brote. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Òscar Ordeig, ha recalcado la situación de alerta sanitaria, pero a la vez ha lanzado un mensaje tranquilizador al revelar que los análisis realizados a todos los animales de las 39 granjas porcinas emplazadas en las cercanías del epicentro han resultado negativos en PPA.

Ya este domingo se ha movilizado un elemento de reconocimiento del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la base de Torrrejón de Ardoz (Madrid), “para ir coordinando en zona las tareas que se asignen desde la Generalitat en apoyo a la lucha conta el brote de peste porcina africana”, ha informado el Ministerio de Defensa. “Mañana [por el lunes] está previsto que se desplacen a zona más efectivos con los requerimientos solicitados”, ha añadido, sin precisar de momento cifras, informa Miguel González.

Fuentes de Agricultura informaron a EFE del hallazgo de al menos ocho jabalíes muertos potencialmente infectados que se suman a los seis previos, dos de ellos confirmados. La noticia positiva es que, según Ordeig, han aparecido en la misma área de seis kilómetros en la que se encontraron los dos primeros ejemplares con PPA, a un kilómetro de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola. La PPA es una enfermedad no zoonótica (sin riesgo de transmisión a humanos), pero ha encendido todas las alarmas porque es muy contagiosa entre animales y es capaz de matar a todos los cerdos de una granja en cuestión de días. De los 14 ejemplares reportados hasta el momento, solo dos han dado positivo, y el resto, están pendientes de confirmación oficial por parte del laboratorio del Ministerio de Agricultura.

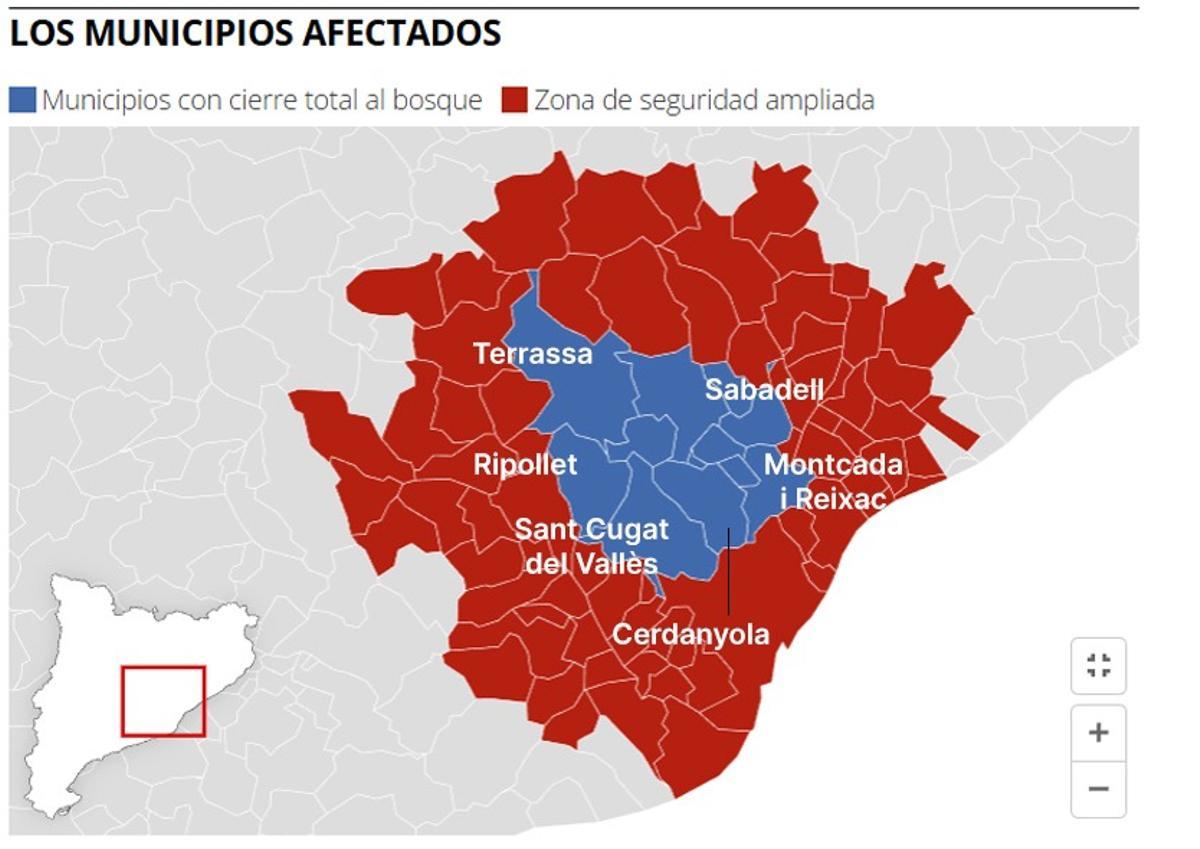

Además de haber pedido la intervención de la unidad militar, el Govern sigue prohibiendo el acceso a las zonas naturales en seis kilómetros a la redonda del epicentro y también permanecen limitadas las actividades en el campo a 20 kilómetros de distancia. El parque de Collserola está cerrado, y Ordeig ha advertido de que los Mossos d’Esquadra tienen orden de “actuar con contundencia” en caso de infringirse la restricción. Unos 250 efectivos han sido movilizados. Si alguien encuentra un jabalí, las autoridades piden no tocarlo bajo ningún concepto y llamar inmediatamente al 112 para informar. El consejero ha insistido en la prohibición de acceder a la zona afectada y ha advertido de “tolerancia cero”, a riesgo de sanciones, para quienes accedan a ella.

En una entrevista previa con Catalunya Ràdio, Ordeig explicó que las limitaciones no acabaron de funcionar el sábado porque recordó que Collserola es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, “muy difícil de cerrar”. El consejero ya adelantó entonces que la posibilidad de pedir más ayuda estaba sobre la mesa y especificó que ya se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d’Escuadra, Guardia Civil y Agents Rurals para evitar el acceso a Collserola, “sobre todo el radio de seis kilómetros que está blindado”.

El proceso de captura está siendo coordinado por Agents Rurals, conjuntamente con el Departamento de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración del resto de cuerpos. “Cualquier animal que se encuentra se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas”.

Ordeig ha apuntado que el Gobierno ya ha puesto a disposición más recursos para asistir en las tareas de control y que se activarán si se considera necesario: “Hoy tenemos que ver si hay más positivos”, ha señalado. Preguntado por si se ha planteado suspender las clases en la UAB, cercano al radio del brote, ha dicho que esto no se ha planteado y que las actividades de “los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso”.

El origen del brote sigue siendo una incógnita y se está investigando. “Si este virus se parece al que tienen otros países de Europa, por tanto, podremos saber cuál es el origen”, ha señalado Ordeig que ha mencionado como posibles hipótesis algún resto de comida contaminada o que el virus haya viajado en algún medio de transporte o que los animales la hubieran obtenido removiendo los restos de una papelera.

Cataluña detectó este sábado cuatro nuevos casos de peste porcina africana en el mismo lugar en el que se hallaron otros dos hace unos días, en un contexto de alerta de las autoridades hacia esta enfermedad animal que afecta a cerdos y jabalíes y que puede poner en apuros al sector porcino español y a sus exportaciones. La PPA ha vuelto a España tras 30 años libres de casos y supone un duro golpe para la industria ganadera. El país es el mayor productor de la UE (24% del total) y el tercero del mundo. Y Cataluña, la comunidad donde ha rebrotado la PPA, tiene un papel muy destacado en esta actividad, con aproximadamente un 23% de la cabaña porcina de toda España. Con unas 5.000 granjas de porcino, es el sector agroalimentario más potente en Cataluña, y la mitad de lo que se produce se vende fuera de la UE.

Como resultado del brote, ya se han establecido restricciones a la importación de carne de cerdo española por parte de diferentes países. Dentro de la Unión Europea, donde se dirige cerca de la mitad de los 8.800 millones de euros que se exportan al año en carne de cerdo, la prohibición solo se limita a las granjas cercanas al epicentro del brote. En el caso del mercado internacional, el veto es total salvo que se negocie lo contrario.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, compareció de urgencia el sábado para explicar que el Gobierno está esforzándose a fondo para “intentar limitar el impacto sobre el sector porcino español”. Este lunes el Ministerio de Agricultura ha convocado en Madrid una reunión sobre el brote de peste porcina a la que acudirán representantes de la Generalitat y, previsiblemente, del sector porcino, que ha pedido participar en la misma.

Según los últimos datos oficiales disponibles correspondientes al invierno de 2023, la población de jabalíes dentro del parque natural de Collserola era de unos 900 ejemplares, una densidad equivalente a 8,2 por kilómetro cuadrado. La cifra evidenció un fuerte ajuste en el número de ejemplares respecto a los estimados dos años antes, cuando como consecuencia de la reducción de la caza y el control por culpa de la pandemia, la población alcanzó un pico de unos 1.800 jabalíes en 2021. La sequía y la actividad cinegética, más la segunda que la primera, explicaron entonces el descenso.